MOS界面の反転層ができるまで2

MOS界面の反転層ができるまでの電荷の状態について説明した記事の続き。

Siのp型半導体に酸化膜と金属の電極を形成した場合を考える。

電圧を印加したときにMOS界面の反転層が形成される様子を次の4つに分けて説明する。

0. 電極も半導体も0Vの状態

1. 電極側に+、半導体側に-電圧を印加した状態(空乏化が進展中)

2. 電極側に+、半導体側に-電圧 を印加した状態(空乏化が止まり、反転層が形成)

3. 電極側に+、半導体側に-電圧 を印加した状態(反転層の電荷が増加)

2. 電極側に+、半導体側に-電圧 を印加した状態(空乏化が止まり、反転層が形成)

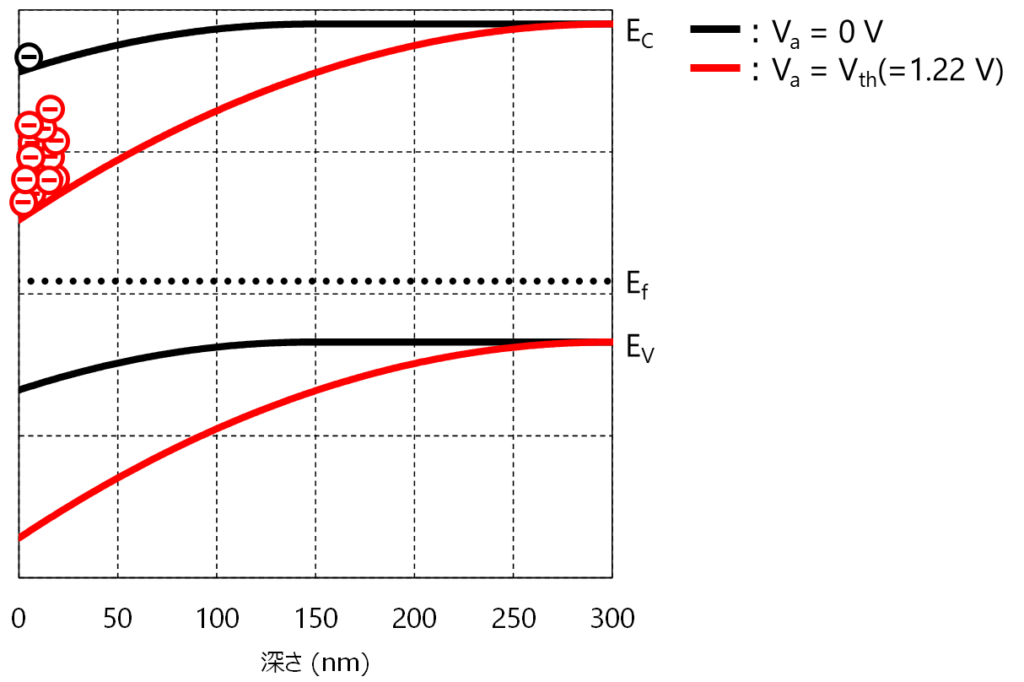

下図のバンド図に示すように、しきい値電圧に到達すると、\(E_C\)がフェルミエネルギーに近づいたため、電子キャリアの密度が急増する。しきい値電圧以下の時、\(E_C\)と\(E_f\)がの差が大きいため界面に電子はほとんど存在しない。このため、しきい値電圧以下の時は空乏層を広げることで電極側とSi側の電荷の均衡を保っていた。

※しきい値電圧=半導体と酸化膜界面の電子キャリア密度がアクセプター濃度と同じ値になる電圧、とした。

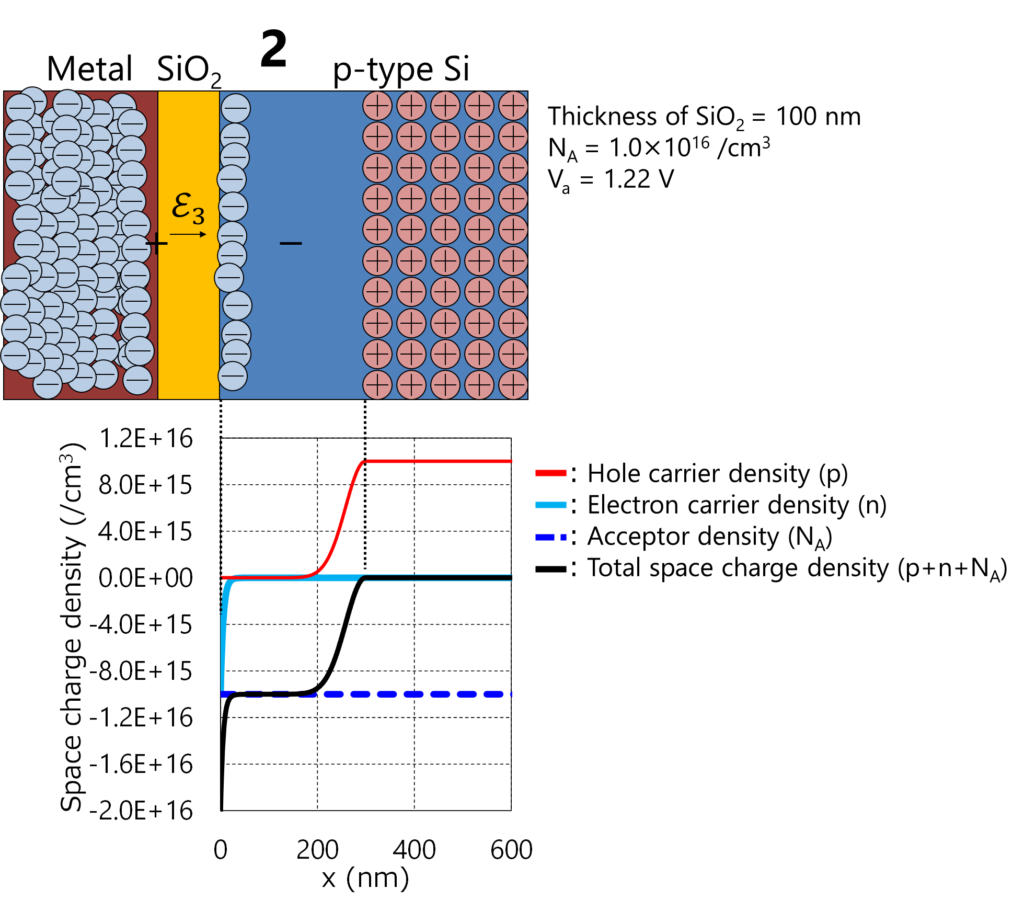

しきい値電圧に到達したときの空間電荷密度を下記に示した。半導体と酸化膜の界面だけ電子キャリアの密度が高いことがわかる。(具体的な計算方法については別途説明予定。)

3. 電極側に+、半導体側に-電圧 を印加した状態(反転層の電荷が増加)

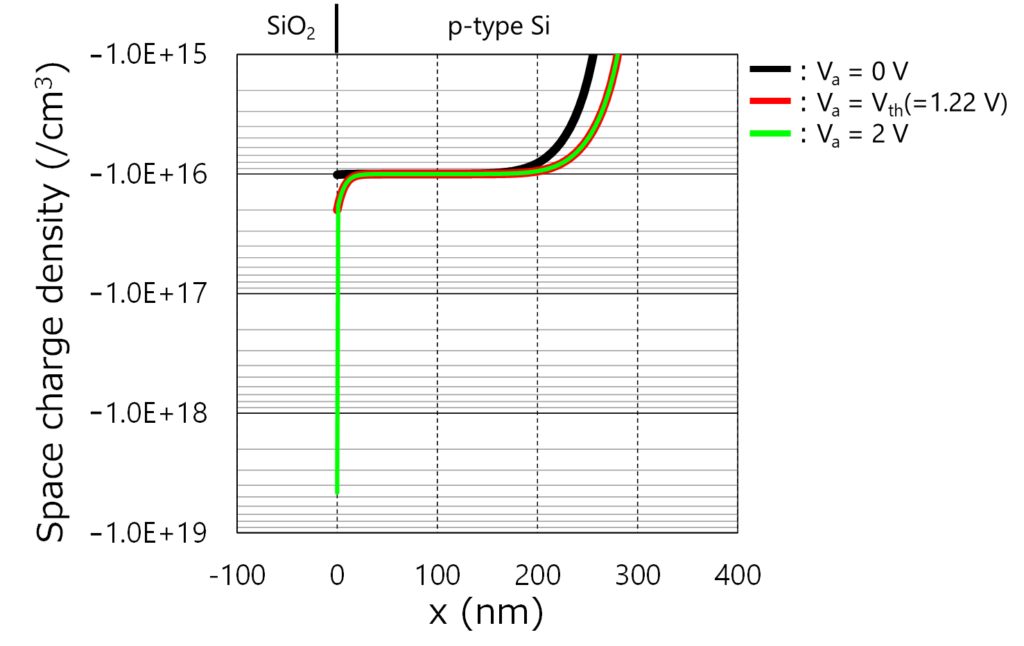

界面に電子が多く集まったことで、空乏層がこれ以上広がらなくなる。電圧を少し上げると指数関数的に表面の電荷が増えて、 酸化膜を横切る電界が増えるので空乏層が伸びるなくなる。半導体と酸化膜の界面だけ金属になったと考えてもよい。界面の電界が空乏層部分よりも大きくなる。このため、電圧を上げても界面に電子が吸い付けられ、空乏層は広がらない。下の図は電荷が界面の1nmの箇所にたまると仮定して空間電荷密度を計算した結果である。しきい値電圧以上では界面の電荷のみが増えていき、空乏層は広がらない。

MOS界面を考えているから、やや複雑な記載になった。しかし、反転層が形成した後は\(E_f\)≒\(E_C\)なので、金属と同じと考えると単に酸化膜を金属で挟んでいるだけなので、電界を強くすると表面の電荷が多くなるというのは当然のことだ。電界を上げるとどんどん界面に電荷がたまっていく。しかし、酸化膜界面に無限に電荷を貯められない。酸化膜中の電界が絶縁破壊電界に到達すると酸化膜が壊れて電荷を貯められなくなる。

参考にした文献

特になし。自分の経験をもとに作成。